一般歯科治療について

一般歯科治療について

今ある歯を大切に

できる限り削らない治療

一般歯科では、「むし歯の痛み」「歯ぐきの腫れ」など、一般的な歯科疾患の症状の治療を幅広く行います。また、患者さまとのコミュニケーションを大切にし、治療への不安をやわらげ、リラックスできる雰囲気作りに努めています。そして、なるべく削らない・抜かない治療(MI治療)を心がけ、いつまでも患者さまの健康な歯を維持できるようにサポートいたします。

こんな場合はご相談ください

TROUBLE- 歯が痛い

- 食事の時噛むと痛い

- 冷たいもので歯がしみる

- 歯磨きをすると血が出る

- むし歯かどうか気になる

- 詰め物・被せ物が取れた

むし歯治療

むし歯治療

痛みに配慮した

治療に努めています

当院では治療時の痛みを抑えるため、麻酔をする際の注射針の痛みを軽減できる表面麻酔を必要に応じ使用しています。また、麻酔の際の圧が痛みにつながるため、電動麻酔器を使用して、麻酔液が一定の速度で注入できるよう制御するなど工夫をしています。歯科治療や麻酔の痛みが苦手な方も通いやすいよう、配慮をしていますので安心してご来院ください。

痛みを軽減するための取り組み

表面麻酔

麻酔注射をする前にゼリー状の麻酔薬を使用します。あらかじめ注射する場所に塗布することで、注射針のチクっとした痛みを軽減します。

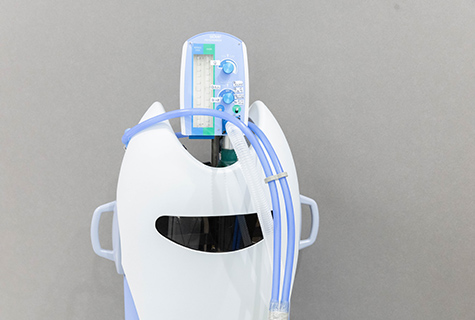

電動麻酔器

麻酔薬は急激に注入すると圧がかかり、痛みが出てしまいます。電動麻酔器は麻酔薬の注入速度が一定で、ゆっくりのため、痛みをやわらげます。

細い注射針

注射針は細ければ細いほど、痛みが少なくなります。当院では、できる限り痛みを最小限にするために、極細の注射針を使用して麻酔時の痛みを緩和しています。

笑気麻酔

治療に対する恐怖心や緊張を和らげリラックスした状態で治療を受けていただけます。鼻から吸入するだけなので、痛みもありません。

できるだけ削らず、抜かない治療

歯は治療ができても、削ると二度と元には戻りません。歯は治療すればするほど、歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。そのため当院では、なるべく削らず抜かない治療をがけています。どうしても削る必要があるときは、感染した最小限の箇所だけ削り、歯へのダメージを抑えます。また、初期むし歯は、削らずに改善するケースもあるため、その歯を削る必要があるのか、的確に判断することが大切です。

できるだけ歯を

残すための取り組み

5倍速コントラ

通常の歯を削る「タービン」に比べて回転数が少なく、音が静かな特徴があります。また、振動が小さくて軸がブレにくいため、必要な部分のみ綺麗に削ることができます。

カリエスチェック

カリエスチェック (う蝕検知液)を使用すると、むし歯になっている場所のみを染色することができ、取り除くべき箇所がわかり、健康な歯の削りすぎを防ぐことが可能です。

マイクロスコープ(拡大鏡)

歯の削りすぎを防ぐため、患部を4~20倍まで拡大できるマイクロスコープを使用し治療を行っています。

金属を使わない

身体に優しいメタルフリー治療

むし歯を治療した後は詰め物や被せ物が必要です。当院では、金属を使用しないメタルフリーをおすすめしています。メタルフリー治療は、セラミックなどの素材を使用するため、歯ぐきが黒ずむこともなく、金属アレルギーの方でも安心です。また、銀歯に比べて審美性が高く、表面がなめらかなので汚れがつきにくいというメリットがあります。過去の治療も変更することができるため、銀歯を白くしたい方におすすめです。保険診療でもCAD CAMを使用して行うことができます。

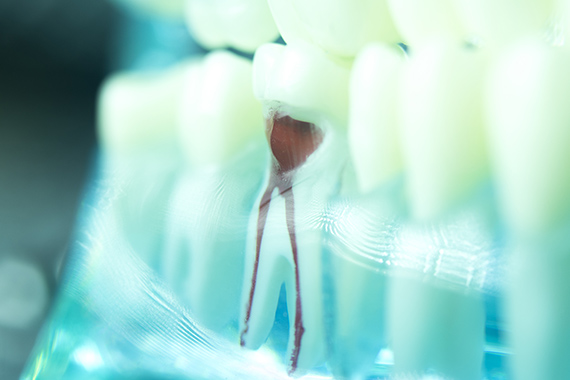

根管治療について

根管治療について

むし歯が歯の神経まで

達した時の治療

根管治療とは、むし歯が進行して神経まで細菌感染した時に行う治療です。歯の根の中にある神経と血管が通る「根管」までむし歯菌が進行しているため、感染部分を取り除きます。細菌は神経を通って奥へと侵入しますが、その感染部分を取り除いてしまえば細菌の経路を遮断することができ、むし歯の菌に感染していない部分の歯を残すことができます。歯の痛みや膿がある方は早めにご相談ください。当院では精密根管治療に対応しています。

こんな場合はご相談ください

TROUBLE- 歯がズキズキ痛む

- むし歯治療が長く心配

- 他院で抜歯といわれた

- 大きな穴が開いている

- できるだけ歯を残したい

- 冷たいものがしみる

- 噛むと痛い

- 熱いものがしみる

当院の根管治療

当院の根管治療

歯科用CTによる正確な治療計画

根管治療は、治療前の口腔内の状態を把握することはとても重要になってきます。治療前に状態が把握できていないと感染した部分を除去しきれなかったり、根管を傷つけてしまったりする可能性があります。当院では状況に応じて歯科用CTを使用して3Dの画像診断を事前に行います。的確な治療計画を立てられるほか、患者さまにわかりやすく治療の説明を行うことが可能となります。

感染部分を徹底除去し

歯の寿命を延ばす歯の根の治療

歯の根管は複雑な形をしており、肉眼での確認が難しく、細菌に感染した部分を取り除くには困難を極めます。また感染部分の取り残しが起こると再発の確率が高くなります。そこで当院では細部まで明確に見ることができるマイクロスコープを使用して感染部分を徹底的に除去します。

治療の精度を高めるための

取り組み

マイクロスコープ

マイクロスコープを使用することで「手探り」で行っていた治療が「目で診る治療」に変わり、細く複雑な歯の根管を細部まで確認することができます。

Xスマート

ニッケルチタンファイルを根管に応じて様々な動きにコントロールして、安全かつスムーズに根管の形成を行います。

ニッケルチタンファイル

感染部の除去には、ニッケルチタンファイルという器具を使用します。通常のファイルよりも柔軟性があり、様々な形状をしている根管の隅々まで、的確に除去することができます。

ラバーダム防湿で再発を防ぐ治療

お口の中には多くの細菌が浮遊していて、唾液の中にも多くの細菌がいます。治療でせっかく歯の中をきれいにしても、治療中に口腔内の唾液などから細菌が入ることで、再感染のリスクが上がります。当院では状況に応じて治療中の歯だけを隔離し、唾液や滲出液が入らないラバーダム防湿を行っています。また次回の治療までに菌が入らないよう、二重仮封を行いしっかりと封をします。丁寧な治療を行うことで、再発の可能性が限りなく低い根管治療を提供します。

口腔外科について

口腔外科について

親知らずや顎関節症など

歯にまつわるトラブルに対応

口腔外科では親知らずの抜歯や顎関節症、口内炎、口腔内のケガなど、歯とお口に関するさまざまなトラブルの診療を行います。

全身疾患をお持ちの患者さまの治療を行うこともあり、口腔外科の診察する歯科医師は、内科的な疾患の知識も持ち合わせて治療に当たります。歯やお口の気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

こんな場合はご相談ください

TROUBLE- 顎が痛む

- 親知らずが痛い

- 歯が欠けてしまった

- 口内炎が治らない

- 口内の痛みが治らない

- 口内にしこりがある

当院の口腔外科

専門医療機関と連携して

お口の中のさまざまなトラブルの

治療に対応

当院では、親知らずの抜歯はもちろん、顎関節症やお口の周りのケガなど、さまざまな症状の治療を行います。

複雑な親知らずの抜歯、顎骨骨折、口腔がんなどの難症例は専門医療機関の横浜総合病院や昭和大学病院と連携して治療にあたります。

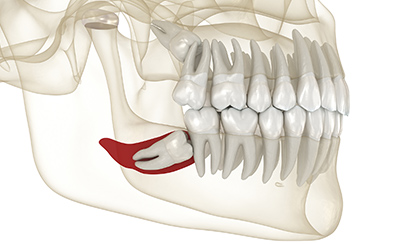

歯科用CTによる、

的確な診断

歯科用CTで撮影することで、立体的なレントゲン撮影ができ、従来のレントゲンでは判別が難しかった骨の厚みや密度など口腔内の状態を立体的に把握することができ、より精密な診断が可能になりました。

下の親知らずの抜歯は、親知らずが神経の近くにある場合が多く、歯科用CTで的確に診断することで、より安全性の高い治療ができるようになります。

治療内容

顎関節症

口を開けるときや閉じる時にカクッと音がする、痛みを感じるなどの症状があります。また、お口が開きにくい場合もあります。

親知らずの抜歯

繰り返す親知らずの腫れや痛み、むし歯がある場合は、抜歯をおすすめすることがあります。

粘膜疾患

頬や舌などの粘膜に炎症が引き起こされます。お口の中に原因がある場合と全身疾患が関係している場合があります。

口腔がん

痛みや自覚症状が少なく、口内炎と間違えてしまうこともあります。硬いしこり、2週間以上続く口内炎はご相談ください。

外傷

お子さまが歯をぶつけるなどのケガは大変多いです。受傷直後の診察はもちろんですが、時間がたって異常が起きることもあるのでしっかり経過を追っていきましょう。